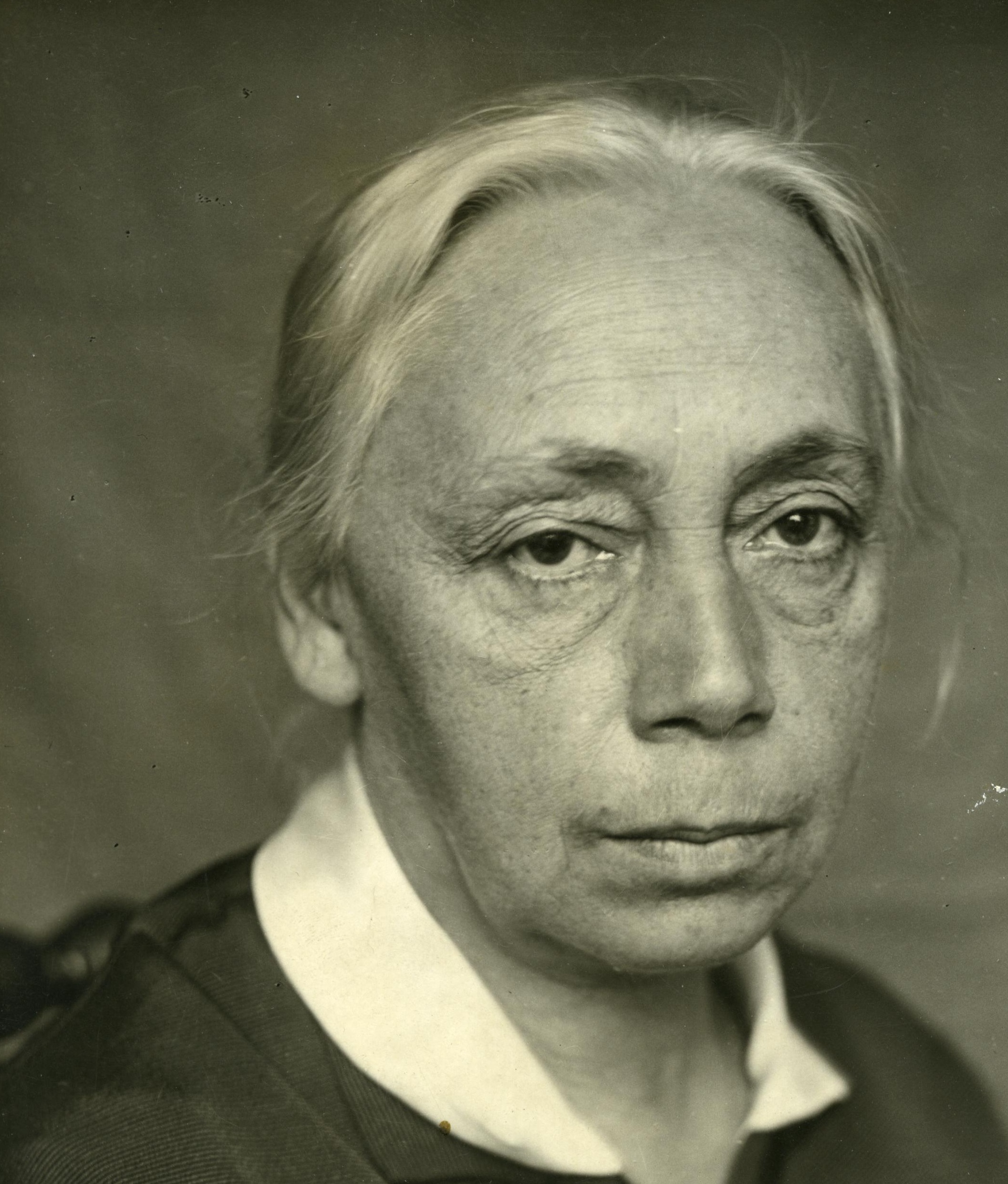

Née dans une famille de classe moyenne aux idées progressistes, Käthe Schmidt est encouragée par son père dans son désir d’embrasser une carrière artistique. À partir de 1881, elle apprend les rudiments de la gravure sur cuivre auprès de Rudolf Mauer à Königsberg, puis, en 1885-1886, étudie la peinture auprès du Suisse Karl Stauffer-Bern dans une école pour femmes à Berlin. Plus tard elle bénéficiera aussi des cours de sculpture de l’académie Julian à Paris et d’un séjour d’étude à Florence comme lauréate du prix Romana. Mais l’influence de K. Stauffer-Bern, qui lui fait connaître les œuvres du peintre et graveur allemand symboliste Max Klinger et surtout son Malerei und Zeichnung (« peinture et dessin », 1891), l’amène à se tourner vers le dessin et la gravure. Ce traité de M. Klinger, qui affirme l’indépendance de la gravure vis-à-vis de la peinture mais aussi la plus grande efficacité de celle-là pour s’attaquer aux problèmes sociaux, est essentiel dans l’œuvre de la jeune artiste. Quasiment autodidacte dans la gravure, elle multiplie alors les essais sur cuivre, en se prenant d’abord elle-même pour modèle. En 1891, elle épouse le médecin Karl Kollwitz, membre du parti socialiste allemand, qui décide d’installer son cabinet à Prenzlauer Berg, quartier pauvre de Berlin, dont la misère l’émouvra profondément. En 1893, elle assiste à une représentation de la pièce de Gerhart Hauptmann Die Weber (« les tisserands »), qui lui donne le sujet de sa première série. De 1893 à 1898, elle travaille sans relâche à Ein Weberaufstand (« une révolte des tisserands »), ensemble de trois lithographies et de trois eaux-fortes. Présentée au public à la Grosse Berliner Austellung en 1898, la série, qui allie une profonde humanité et un style à la fois virtuose et accessible dans son réalisme, obtient un immense succès. Mais le caractère cru du traitement – la révolte de tisserands exploités matée dans le sang – déplaît à l’empereur Guillaume II qui empêche l’artiste d’accéder à une médaille. Durant les années suivantes, elle abandonne progressivement le fond de romantisme allégorique, encore présent dans certaines œuvres, pour un réalisme engagé. Durant la décennie 1890-1900, elle explore le thème de la femme et l’enfant mort. Certaines œuvres atteignent alors à une force presque insupportable. Pendant l’hiver 1901-1902, elle se lance dans une seconde série de gravures prenant pour sujet Bauernkrieg (« la guerre des paysans »), une révolte écrasée dans le sang au moment de la Réforme. Elle cherche le meilleur cadrage susceptible de rendre compte du désespoir de ces paysans, pour ce sujet qui trouve un écho dans l’Allemagne de l’époque. L’ensemble, achevé en 1908, connaît le succès. Signe de cette reconnaissance, la graveuse devient en 1919 la première femme membre de l’Académie de Prusse, où elle obtient également une chaire d’enseignement. La Première Guerre mondiale et les difficiles années de la république de Weimar accentuent son engagement. Elle s’implique dans de nombreux combats, à commencer par celui pour la paix. En 1914, son fils cadet Peter, engagé volontaire, meurt au front. Le patriotisme de l’artiste cède alors la place à un rejet viscéral de la guerre. En 1924, les sept xylographies Krieg (« la guerre ») en montrent les martyrs. En 1928, elle obtient le poste de directrice de l’atelier d’arts graphiques de l’Académie de Prusse ; mais, en 1933, après avoir signé un manifeste pour le front unique contre les nazis, elle doit démissionner. L’année suivante, elle se représente dans un autoportrait de manière significative (Selbstbildnis, BnF, Paris, 1934) : le cadrage serré met l’accent sur un visage défait. Mais la bouche, encore ferme et tendue, semble en dire d’autant plus qu’elle est forcée de se taire. En 1935, elle est interdite d’exposition. Dans les années 1930 et 1940, rentrant dans une sorte d’exil intérieur, elle se tourne vers la sculpture. Évacuée en 1943 de Berlin, elle s’installe à Moritzburg, où elle est accueillie par le prince Ernst Heinrich de Saxe. Le succès de son art, accessible et humaniste, ne s’est jamais démenti : trois musées, à Berlin, à Cologne et à Moritzburg, sont consacrés à son œuvre.

Marie GISPERT

Consultez cet article illustré sur le site d’Archives of Women Artists, Research and Exhibitions